助成金は、計画→実行→申請と3段階を踏むのが通常ですが、65歳超雇用推進助成金は就業規則を変更し従業員に周知し、労働継続雇用制度上の労働者の場合に、労働契約法による無期転換ルールによらない特別法があります。

ただし、継続雇用制度を導入している会社であることを労働局に届けなくては特例を受けることができません。無期転換ルールは平成25年4月に施行されていますので、平成30年3月までに労働局から認定を受ける必要があります。まだ、時間はありますが確認してみましょう。

○ 高齢者雇用安定法

1. 65歳定年

2. 定年なし

3. 60歳~64歳まで定年の場合には、65歳まで希望者全員の雇用継続制度を設ける

のいずれかを会社は選択し、就業規則等に定めることになっている。

○ 労働契約法

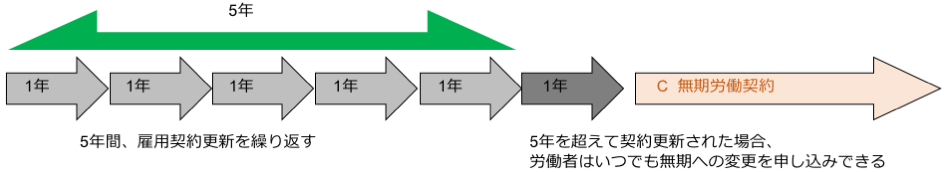

有期労働契約(期間を定めた契約)が何度も更新され、契約期間の通算が5年を超えた労働者が希望した場合、使用者はその労働者を無期労働契約に転換しなければならない。

○ 特例法・・・・認定が必要!

上記高齢者雇用安定法3の場合で、定年後継続雇用制度があり、労働者を1年更新などで65歳まで雇用契約をしている会社が、その労働者を無期転換にしたくない場合には、労働局に就業規則等を添付し「第2種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受けなければなりません。

御社の継続雇用制度の状況をチェックして、申請を行うことになります。

申請をすればいいのではなく、認定を受けることが必要ですので、平成30年3月まで時間があるとは思わずに、申請を行うことをお勧めします。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。