雇用保険は再就職活動を行なう時などに給付を受けられる公的保険です。近年、「失業保険の受給額や受給期間が増やせる」とうたう申請サポートに関する相談が国民生活センターに多くよせられているそうです。

雇用保険に被保険者で要件を満たして給付金を受給することは当然に問題なく、その申請について適切なサポートであればいいのですが、中には不正受給を促すかのような誘導があったり、契約解約を申し出たら違約金を請求されることがあり、国民生活センターは注意を促しています。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

青切符により検挙される主な違反例

1.信号無視 反則金6,000円

2.点滅信号無視 反則金5,000円

3.一時不停止 反則金5,000円

4.携帯電話使用 反則金12,000円

5.制動装置(ブレーキ)不良 反則金5,000円

6.右側通行 反則金6,000円

7.遮断踏切立入り 反則金7,000円

(参考)令和6年11月1日道路交通法の改正

●自転車運転中のながらスマホ

違反者・・・・・・・・・・・6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合・1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

●自転車の酒気帯び運転及び幇助

違反者・・・・・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

自転車の提供者・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者・・・・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

「強い経済」を実現する総合経済対策の3つの柱と気になる施策

■ この総合経済対策の3つの柱

第1の柱:生活の安全保障・物価高への対応

第2の柱:危機管理投資・成長投資による強い経済の実現

第3の柱:防衛力と外交力の強化

■ 気になる施策(主に企業実務に影響をあたえそうなもの)

第1の柱では、足元の物価高への対応、地方の伸び代の活用と暮らしの安定、中小企業・小規模事業者をはじめとする賃上げ環境の整備を図ることとしています。

具体的な施策をみると、次のような内容も盛り込まれています。

1.賃上げの裾野を正社員以外にも広げる

非正規雇用労働者の処遇改善等を行う事業者を支援するキャリアアップ助成金活用を促進。

2.物価高の影響を受ける中低所得者の支援

給付付き税額控除の制度設計に着手するとともに、基礎控除の物価に連動した引上げについて、令和8年度税制改正で検討し、結論を得る。

3.物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援

0歳から高校3年生までの子に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当(仮称)を支給。

● 育児休業等給付コールセンター

受付時間: 平日8:30~17:15(土日祝、12/29~1/3を除く)通話料は利用者負担

使用できなくなった健康保険証は、自身で破棄

賃上げの実施に向けた具体的な方法(特設サイトより)

例:「価格交渉・価格転嫁」についての漫画

■ STEP1 賃上げに必要な人件費の増加分を知る

→「人件費増加額シミュレーション」が用意されています。

■ STEP2 商品・サービス別、顧客別の「リア期」を計算し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する

→企業収益を可視化・分析できるツール「儲かる経営キヅク君」のリンクが示されています。このツールは(独)中小企業基盤整備機構が登録不要・無料で提供しています。

■ STEP3 賃上げの原資の確保に向けて対策を考える

→具体的な課題(「価格交渉・価格転嫁」「売上拡大・生産性向上」「IT活用・省力可」「経営改善・事業再生」「事業承継」)について、それぞれ漫画による進め方のコツ、具体的な事例、相談窓口、関連する補助金などの施策が明記されています。

● 賃金の改定の実施状況別企業割合

➔「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合91.5%(前年91.2%)

・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)➔ 13,601円(同11,961円)

・1人平均賃金の改定率(予定を含む。)➔ 4.4%(同4.1%)

● 賃金の改定に当たり最も重視した要素

➔「企業の業績」の割合が41.7%(前年35.2%)と最も多くなっている。

次いで「労働力の確保・定着」が17.0%(同14.3%)、「雇用の維持」が11.9%(同12.8%)。

(令和7年 賃金引上げ等の実態に関する調査より)

1.下請代金→製造委託等代金

2.下請事業者→中小受託事業者

3.親事業者→委託事業者

1.「買いたたき」規制が行なわれてきたが、「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止

2.「手形払」「支払期日までに代金相当額満額をえることが困難なもの」の禁止

*政府が令和9年3月末までに「約束手形」「小切手」利用廃止の方針

子ども・子育て支援金は医療保険料とあわせて徴収

● 令和8年度から令和10年度のかけて段階的に構築される

● 令和8年4月給与から、企業において健康保険加入者が負担する

● 支援金は給与から、健康保険料とあわせて控除する

● 控除の支援金率は政令で定める率の範囲内で健康保険組合が定める

(総報酬割であることを踏まえ、実務上国が一律の率を示すとしている)

【支援対象】

1.出産・子育て応援給付金の制度化(妊婦支援給付金)令和7年4月~

2.共働き・共育て経済支援(出産後休業支援給付および育児時短就業給付)令和7年4月~

国民健康保険第1号被保険者の育児期間中保険料免除 令和8年10月~

3.こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)令和8年4月~

4.児童手当 令和6年10月~

5.子ども・子育て支援特例公債の償還金等

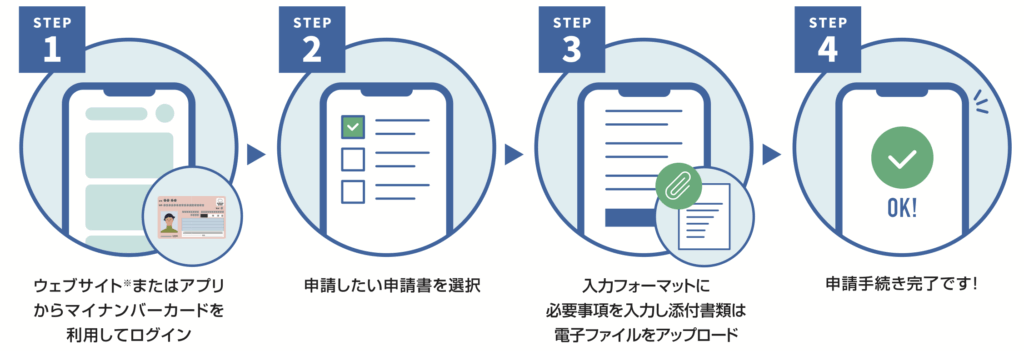

電子申請サービス利用対象者は、加入者(社員)、被扶養者、社労士

●本来、健康保険の給付等申請者は加入者(社員)と(社員の)被扶養者となっています。提出代行ができるのは社労士であり、事業主が含まれていません。

●この原則に基づき、電子申請サービスが利用できるのは、加入者、被扶養者、社労士となります。

●今まで、事業主が社員に依頼されて申請をしていたケースもあると思います。今後は電子申請の案内を行なうといいでしょう。令和8年1月下旬にはスマホアプリをリリース予定だそうです。

●電子申請対象書類

傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書、高額療養費支給申請書、

埋葬料(費)支給申請書、療養費支給申請書(立替払等)、療養費支給申請書(治療用装具)、任意継続資格取得申出書、特定健康診査受給券(セット券)申請書、特定保健指導利用券申請書 他

年次有給休暇の年5日取得義務の確実な履行

労働基準法の改正により、2019年4月から使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っている(労働基準法第39条第7項)。

この義務は、雇用形態にかかわらず該当するすべての労働者が対象。取得義務を果たしていない場合には、労働者一人あたり30万円以下の罰金が科されることもあり、法令を遵守した確実な管理が求められる。年次有給休暇の取得促進には、「年休の計画的付与制度」や「時間単位年休」の活用も考えられる。

法定帳簿(労働基準法で規定された4帳簿)

(1)年次有給休暇管理簿

労働者ごとに作成する必要あり

取得日、付与日、日数

(2)賃金台帳

事業所ごとに作成する必要あり

(3)労働者名簿

事業所ごと、労働者ごとに作成する必要あり

(4)出勤簿(労働時間を記録)

*いずれも保存は3年間

各種調査や手続き等で必要になる帳簿