国民年金の保険料の「払い忘れていた期間があり、時効により納めることができなかった期間」について、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年以内の分を納めることができる制度です。平成30年9月までに支払いをすることで、年金の受給資格ができたり、将来の年金額を増やすことができます。

申し込みは平成30年9月28日まで。後納可能期間の確認等に時間が掛かることもあり、また納付書は後日郵送で到着するため、余裕をもって申し込むことをお勧めします。

● 国民年金の加入期間は20歳~60歳の480月

納付期間120月から年金受給資格があります。

● 全期間納付した国民年金の年額は 平成30年度価額 779,300円

納付期間480月ない場合は、按分されます。

埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信8月】インターンシップの扱いと注意点【社会一般】

インターンシップは就業体験の目的で行われるものです。通常は2~3日から1週間程度の体験が多いのですが、最近は人手不足もあり労働力として期待され、場合によっては1ヶ月以上のインターンシップ期間を設けている会社もあります。

体験なのか労働力なのか、受け入れる側の会社は明確にしなければトラブルの元になります。

■■ 労働者かどうかの判断 ■■

|

1. 会社とインターン生との間に、実質的な指揮命令関係があるか 2. インターン生の作業により得られる利益・効果が会社にもたされるか ◇ 上記の状況であれば、アルバイトとなります。当然に最低賃金の支払い、労災が該当します。 ◇ 特に人手不足のサービス業、学生が得意なPC操作においては、インターン生といいながら労働力として活用されていることが問題視されています。 ◇ インターン生の場合には、労災が該当しないため危険を伴う作業はさせてはいけません。 |

【通信8月】働き方改革関連法案が遂に成立【労働法】

平成30年4月6日に閣議決定された「働き方関連法案」が、国会で遂に成立し公布されました。主要な改正が本格的に施行されるのは、平成31年4月1日からとなります(以後、段階的に施行)。

本年5月号で「働き方関連法案」閣議決定の主な内容を載せましたが、法案はそのまま成立しています。特に、影響が大きいのは次の2項目でしょう。もう一度、確認しておきましょう。

■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■

● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則

臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定

→ 特別条項付きの36協定書

*時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!

* 「特別条項は年に6回まで」に注意!

● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

*いよいよ、平成35年4月1日施行

● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない

*有給休暇一斉付与の場合には、就業規則に規程の他具体的な月日の労使協定が必要

■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■

● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止

*同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。

*正社員と短時間・有期労働者の業務内容・責任・転勤の有無等の事情と手当の目的に照らして、差があることに合理的な理由の説明ができることが求められる。

【通信7月】被保険者の判断を適切に【労務実務】

労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。常勤社員であれば問題ありませんが、非常勤社員で雇用保険・社会保険の被保険者かどうか判断に迷うこともあると思います。

実務として判断する基準を見ていきましょう。

● 雇用保険の被保険者

|

◇週の労働時間が20時間以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が20時間を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週20時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例えば1ヶ月)の平均が週20時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇31日以上雇用見込み |

● 社会保険の被保険者

|

◇週の労働時間が常勤社員の4分の3以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が4分の3を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週4分の3時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例:1ヶ月)の平均が週4分の3時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇2ヶ月以内の雇用でないこと |

* 退職日以後旧健康保険証を使用すると、労働者本人自身で手続きが必要になる。7割の医療費を旧健康保険に返却し、新健康保険から療養費として支給される。

ただし、大幅に異なるにもかかわらず、被保険者にするしないの判断は否定されます。

【通信7月】最高裁判断から、定年後再雇用者の賃金【労働法】

非正規と正規との労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条について争われた2件の訴訟について、平成30年6月1日に最高裁判所(最高裁)が判決を下しました。同条について最高裁が判断を示すのは初めてということで注目を集めていました。

今回はN運輸事件から定年後再雇用者の賃金を考えてみましょう。

● N運輸事件(地位確認等請求事件)の概要

|

運送会社「N運輸」を定年後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。 一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。 ⇒ 今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた。 |

● 賃金項目の主な比較(最高裁の不合理かどうかの判断) *不合理は×

| 賃金項目 | 正社員 | 嘱託社員 | 認定ポイント | |

| ○ | 基本給 | 11~12万円 | 12.5万円 | 定年時の基本給を上回る |

| ○ | 職務給・能率給 | 10.5~11.5万円 | なし | |

| ○ | 歩合給 | なし | 7~12% | 能率給係数の2倍設定 |

| ○ | 年齢給 | 200円/年 | なし | |

| × | 精励手当 | 5,000円/月 | なし | |

| ○ | 調整給 | なし | 2万円 | 老齢厚生年金(報酬比例部分)開始まで、 労働者の事情考慮 |

| ○ | 住宅・家族手当 | あり | なし | 諸事情考慮 |

| ○ | 賞与 | 5ヶ月分 | なし | 退職金、老齢厚生年金支給前提 |

上記比較表を見てもわかるとおり、単に賃金引下げを容認した訳ではありません。

【通信6月】労働時間相談・支援コーナー(労基署に設置)【労働法】

働き方改革推進関連法案では時間外労働の上限規制が導入されます。労働基準法の改正のため、現行とは異なり時間外労働協定違反は刑事罰の対象となります。そのため、4月から労基署内に労働時間相談・支援コーナーが設置されました。

どのように労働時間を把握し改善したらよいのかわからない企業の相談支援を行います。

● 時間外労働の上限規制 2019年4月1日施行

月45時間、年360時間を原則、臨時の事情がある場合でも年720時間

単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)

☆現行との相違点・・・単月100時間、複数月平均80時間は休日労働が含まれるようになること

☆中小企業の場合、対応しきれずにいきなり刑事罰になることに配慮し、業界の事情や労働時間適正努力の

状況により配慮をするという内容も盛り込まれました。だから、相談してということですね。

新社会人は仕事よりもプライベートを大事にする傾向にあるそうです。労働時間や休日などの働き方を見直すことは、人材の確保にもつながります。

【通信6月】平成30年度 年度更新 留意点【労働法】

今年も労働保険の年度更新の時期が来ました。6月1日~7月10日までに申告・納付が必要です。

主な留意点を確認していきましょう。

(1) 65歳以上雇用保険の被保険者の保険料徴収は2020年度から

65歳以上で採用した従業員の雇用保険資格取得とともに、年度更新への記載をお忘れなく!

65歳以上の被保険者の保険料徴収は2020年度からです。まだ高年齢労働者の賃金は含まれません。

(2) 労働保険料率

2018年度は3年に一度の労災保険見直しの年です。

保険料率の確認をしてください。

(3) 漏れが起きやすい賃金

賞与、臨時の賃金、通勤手当、年度中途退職者の賃金を確認してください!

(4) 納付書と口座振替

電子申請であっても、納付書での納付も可能です。労働保険料は口座振替ができることをご存知ですか?

労働局のHPから届け用紙がダウンロードできます。

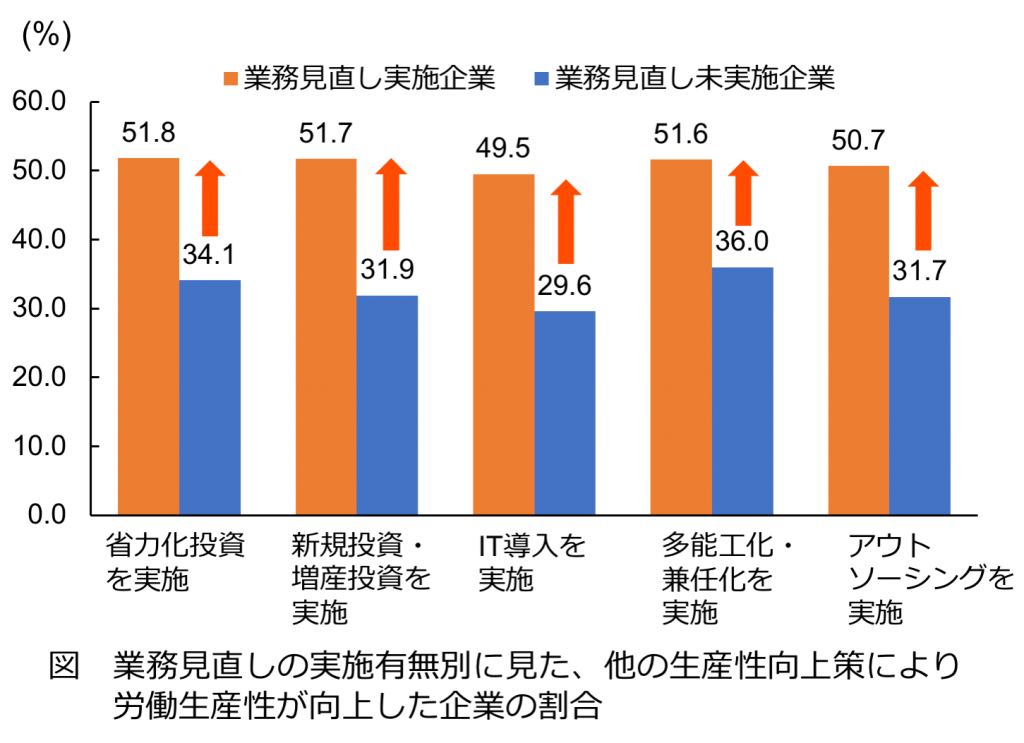

【通信6月】生産性向上が急務(中小企業白書等から)【労働環境】

中小企業庁は、本年4月に「2018年版中小企業白書・小規模企業白書」を公表しました。

深刻化する人手不足の現状を分析した上で、中小企業・小規模企業の生産性向上に向けた取り組みについて分析が行われています。以下、概要を紹介します。

■■ 中小企業白書・小規模企業白書の要約 ■■

<中小企業白書より>

● 中小企業については、景況感は改善傾向にある一方、大企業との生産性格差は拡大しているとして、「生産性の向上が急務」と指摘しています。具体的には、次のような取組が重要としています。

1.生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し

2.人材活用面での工夫による労働生産性の向上

3.IT利活用による労働生産性の向上

4.設備投資による労働生産性の向上

5.M&Aを中心とする事業再編・統合を通じた労働生産性の向上

<小規模企業白書より>

● 小規模企業においても、次のような取組が重要としています。また、小規模企業については、経営者に業務が集中しているという問題もあり、「IT導入等による経営者の業務効率化が急務」と指摘しています。

1.業務の見直し

2.IT利活用による労働生産性の向上

3.設備投資による労働生産性の向上

4.企業間連携及び事業承継による労働生産性の向上

【通信5月】時間外労働等改善助成金 創設【助成金】

<中小企業の時間外労働の上限規制等への円滑な対応を支援>

これまでの職場意識改善助成金が改称・拡充され、「時間外労働等改善助成金」が創設されました。この助成金は、中小企業が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。概要は次のとおりです。

労災保険の適用事業である一定の中小企業事業主

(コースによって他の条件も満たす必要があります)

| コース | 概要 | 助成額 |

| 時間外 労働上限設定 コース |

時間外労働の上限設定を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | (1) 助成率 3/4 (事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成) (2) 上限額 |

| 勤務間 インターバル導入 コース |

勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | (1) 助成率 3/4 (事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成) (2) 上限額 |

| 職場意識改善 コース |

所定労働時間の削減、年次有給休暇取得促進に取り組むこと等を目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | (1) 助成率 3/4(事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成) (2) 上限額 |

【通信5月】働き方改革関連法案 閣議決定【労働法】

政府は、平成30年4月6日、今国会(第196回通常国会)の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。これでようやく、同法案が国会に提出されました。

法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。主な概要を確認しておきましょう。

■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■

● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則

臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定

*時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!

● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

*いよいよ、平成35年4月1日施行

● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない

■■ 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法) ■■

● 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければならない

*生産性をあげるには睡眠時間等を充分に確保する必要があり、11時間等の一定時間の休息が望ましいとされている。

■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■

● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止

*同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。