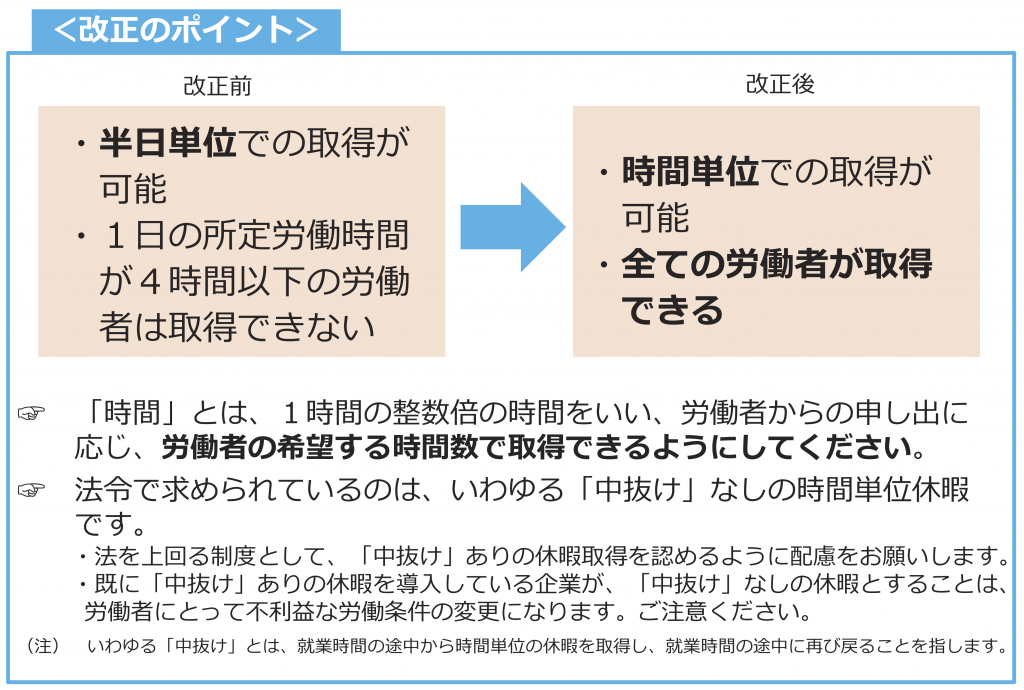

改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。そのポイントを確認しておきましょう。

■■ 令和3年1月からスタート (厚生労働省リーフレットから) ■■

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

令和元年の12月に厚生労働省から、「平成30年若年者雇用実態調査」の結果が公表されました。若年労働者(15~34歳)の定着のための対策を行っている事業所が増加しています。人手不足の状況が続く中、企業の存続を考えると、若年労働者の定着が不可欠です。企業がその対策に迫られていることが、調査結果に表れています。(5人以上を雇用する事業所17000、有効回答率55.3%)

■■ 過去1年間に自己都合により退職した若年労働者がいた事業所は44.9% ■■

● 過去1年間(平成29年10月~平成30年9月)に自己都合退職の若年労働者の有無44.9%の

雇用形態別では、

「若年正社員」:28.7%

「正社員以外の若年労働者」:21.8%

● 産業別にみると、

「宿泊業、飲食サービス業」:58.2%

「生活関連サービス業、娯楽業」:55.6%

「卸売業、小売業」:52.6%

の順で割合が高くなっている。

■■ 定着のための対策をしている事業所は正社員72.2%、正社員以外57.1% ■■

● 実施している対策

|

(1) 職場での意思疎通の向上 正社員59.0% 正社員以外59.2% (2) 本人の能力・適性にあった配置 正社員53.5% 正社員以外49.4% (3) 採用前の詳細な説明・情報提供 正社員52.0% 正社員以外49.2% (4) 教育訓練の実施・援助 正社員49.5% 正社員以外35.7% (5) 労働時間の短縮・有給休暇の取得 正社員37.8% 正社員以外22.8% (6) 職場環境の充実・福利厚生の充実 正社員36.6% 正社員以外30.3% (7) 仕事の成果に見合った賃金 正社員36.0% 正社員以外35.8% (8) 仕事と家庭の両立支援 正社員28.4% 正社員以外31.5% (9) 昇格・昇任基準の明確化 正社員25.1% 正社員以外15.8% (10) 配転・勤務地等人事面での配慮 正社員22.9% 正社員以外17.8% |

*前回調査(平成25年)と比較して大幅に傾向が異なるわけではありませんが、労基法改正の影響もあり、(6)「労働時間の短縮・有給休暇の取得の割合」の対策が「正社員」「正社員以外」両方で大きく伸びています。(前回 正社員25.9% 正社員以外22.8%)

いよいよ中小企業も令和2年4月から時間外労働は原則「1ヶ月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が適用されます。

厚生労働省では、この適用に向けて、主に次のような取組みを行っています。

● 36協定未届事業場への案内文の送付

36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」を送付し、個別訪問等も実施。

「自主点検表」により把握した36協定の届出が必要と考えられる事業場に対し、案内文を送付。

● 特別条項締結事業場への集中対応

集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届けた事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への対応を求める。

政府は、70歳までの就業機会の確保について、同年11月に開催された全世代型社会保障検討会議において、安倍総理が「法案の早期提出を図る」と明言しました。令和2年の通常国会に改正案を早期に提出する方針です。どのようなルールが作られようとしているのか、今一度確認しておきましょう。

■■ 改正案のポイント ■■

● ①~⑦のような多様な選択肢を示し、労使で話し合い企業が決定する仕組みの導入を目指す。

|

① 定年廃止 ② 70歳までの定年延長 ③ 継続雇用制度導入 ④ 他の企業への再就職の実現 ⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供 ⑥ 個人の起業支援 ⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供 |

● 二段階に分けて法整備を図る。

第一段階:

上記の①~⑦といった選択肢を明示した上で、70歳までの就業機会の確保を努力規定とする。

第二段階:

現行法のような企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法改正を検討する。健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した適用除外規定を設けることを検討する。

令和元年12月27日、労働政策審議会労働条件分科会は、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」を取りまとめ、厚生労働大臣に建議を行いました。厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指しています。

■■ 労働基準法の賃金請求権の消滅時効のポイント ■■

1. 消滅時効期間は改正民法に合わせて原則5年とするが、当面は「3年」

2. 起算点は、「客観的起算点」を維持(権利を行使することができる時から起算)

3. 施行日は改正民法施行と同じく「令和2年4月1日」

* なお、賃金債権は大量かつ定期的に発生するものであり、その斉一的処理の要請も強いことから、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について、改正法を適用する。

● 2020年3月31日までの賃金債権の時効は現行の2年のまま

● 2020年4月1日以降の賃金債権の時効は3年に改正

■■ 労働基準法の賃金請求権の消滅時効のポイント ■■

● 賃金の支払い

● 休業手当

● 出来高払制の保障給

● 時間外・休日労働に対する割増賃金

● 有給休暇期間中の賃金

→ 時効3年

|

2年の時効を維持 ● 労災による災害補償の請求権 ● 退職時の証明 ● 年次有給休暇請求権 |

厚生労働省は、短時間労働者への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針です。現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されています。関連法案を来年の通常国会に提出することを目指す方針です。

|

● 2022年10月~ 従業員数501人以上 → 従業員数101人以上 ● 2024年10月~ 従業員数101人以上 → 従業員数51人以上 |

2020年4月に「改正健康増進法」が完全施行されますが、エン・ジャパンが実施したオフィスでのアンケート調査(回答517社)によると、社内の禁煙に取り組んでいると言う会社が68%。企業規模が大きくなるほど、禁煙に取り組む会社が増加しています。

■■ 禁煙取り組み内容 ■■

1. 就業時間中(お昼休憩を除く)の禁煙 (34%)

2. ポスター・リーフレットによる啓発 (22%)

3. 健康教育・健康指導(講習会)の実施 (12%)・・・・

就業時間中の喫煙回数の制限、喫煙者は雇用しない等の回答もありました.

労働政策審議会の雇用環境・均等分科会において、「パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置の義務化など)」が盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されました。同分科会で示された指針の素案と合わせて、ポイントを紹介します。

■■ 施行期日(案) ■■

|

● 大企業では令和2年6月1日から義務化 ● 中小企業では令和4年3月31日までは努力義務化 |

■■ パワハラ防止措置などの指針(案) ■■

例)精神的な攻撃について

1. 該当すると考えられる例

〇業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

〇他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。

2. 該当しないと考えられる例

〇遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。

〇その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。

● 企業に防止対策を義務づける労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者も含むことなどが明確にされている。

● 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容は、いわゆるセクハラ指針と同様。

① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 事後の迅速かつ適切な対応

④ その他、プライバシーを保護するために必要な措置等

労働基準法の改正により、会社に義務づけられた「年5日の年次有給休暇の時季指定」。施行から7ヶ月が過ぎました。社員の年次有給休暇の所得状況を把握しているでしょうか。まだ一日も年次有給休暇を取得していない社員はいませんか。年次有給休暇を社員が計画的に取得できるように、または会社が指定して取得させるようにしましょう。

■■ 年次有給休暇取得率は52.4% ■■

● 年次有給休暇の所得率は前年度に比べて1.3%ポイント上昇

● 年次有給休暇の取得状況

厚生労働省から、「令和2年(2020年)1月6日からハローワークのサービスが充実します!」という案内がありました。同日からハローワークのシステムとインターネットサービスが新しくなるということです。ハローワークの窓口に行かなくても、社員の募集が出来るようになります。

● ハローワークインターネットサービス上に「求人者マイページ」を開設すると会社のパソコンから次のサービスを利用できる

● 新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できる