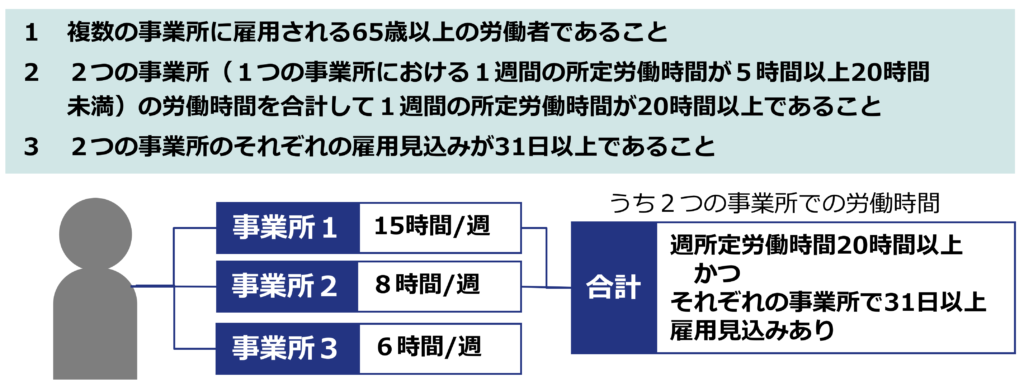

雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、これが令和4年1月1日から施行されます。その概要を確認しておきましょう。

■■ 雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要 ■■

※上記の1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、改めて1と3の雇入に係る届出が必要です。

〔図:厚労省のリーフレットより〕

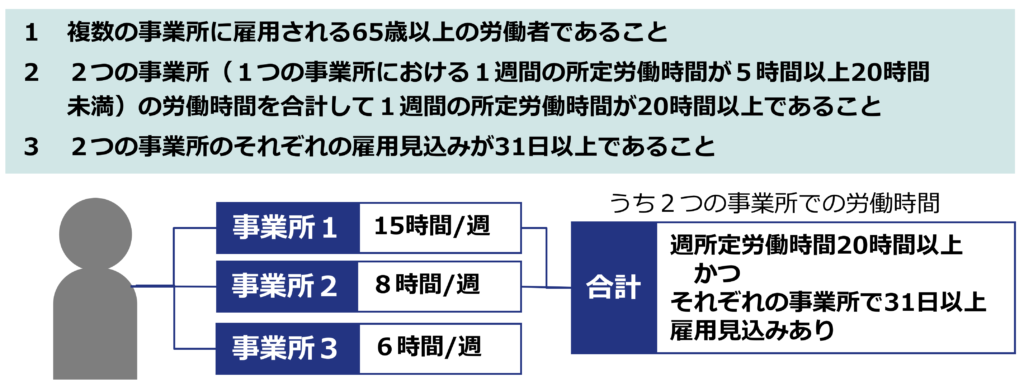

● 手続きの流れ

1.マルチ高年齢被保険者として適用を希望する本人が手続きを行う

2.事業主は本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実、所定労働時間等)を行う

3.管轄ハローワークに、届書に労働契約にかかる証明を添付して提出する

4.ハローワークは申出の内容を確認し、本人および各事業所に通知する

5.資格取得の場合は、申出の日に被保険者の資格を取得する

6.なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできない

★この制度は、65歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたもので、65歳未満の労働者は対象とならないことに注意しましょう。

60歳時の就労者へ「いつまで働きたいか」という内閣府の調査では、70歳以上または働けるうちは働きたいという人で8割となっています。ただし、65歳を超えると短時間勤務で複数の事業所を掛け持ちする労働者も多くなり、このような制度が設けられました。